2024年秋、県道の拡幅工事に伴い甲府市中央四丁目ほかで発掘調査が実施されました。

発掘調査も終盤に差し掛かったころ、630点余りの水晶が発見されたのです。

幸いにも甲府市教育委員会の協力を得て、短い期間ながらこの発掘された水晶を展示する機会が得られました。

今回は学芸員資格のために必要な博物館実習のなかで、これらの資料の展示を企画しました。

2024年秋、県道の拡幅工事に伴い甲府市中央四丁目ほかで発掘調査が実施されました。

発掘調査も終盤に差し掛かったころ、630点余りの水晶が発見されたのです。

幸いにも甲府市教育委員会の協力を得て、短い期間ながらこの発掘された水晶を展示する機会が得られました。

今回は学芸員資格のために必要な博物館実習のなかで、これらの資料の展示を企画しました。

出土した水晶製遺物

この場所には何があったのか?

なぜ600点以上という膨大な量の水晶が発見されたのでしょうか?

大正時代ごろの甲府市の市街地の地図「実測甲府市街全図」には、この遺跡の場所に「一瀬清玉堂」という水晶細工の店があったことが示されています。

このことから今回発見された水晶製遺物は明治末~昭和初期のものであると考えられます。

水晶はどこからきたのか?

出土した水晶を観察すると、多くの水晶に針状の電気石が包有されています。

赤外線や特性X線を利用した分析により、分析できたうち約85%は竹森鉱山産、約10%は乙女鉱山産であることがわかりました。

明治後半以降の山梨県産水晶の供給を示す興味深い結果となりました。

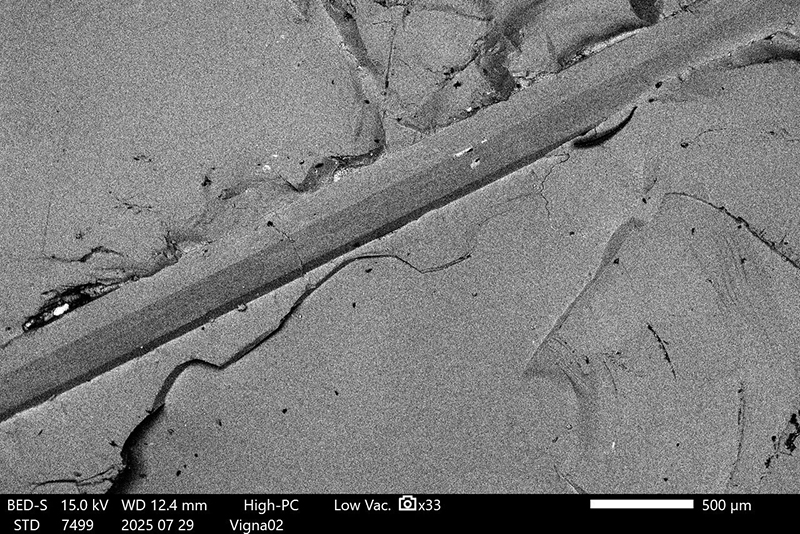

電子顕微鏡で観察した電気石

博物館実習の様子

まずは出土した水晶の産地である竹森鉱山を見学に行きました。

水晶をご神体とする神社の周辺には小さいながらきれいな水晶を観察することができました。

竹森鉱山跡の様子

次に出土した水晶製遺物を観察し、展示する資料をどれにするか選択しました。

途中で加工を止められた水晶があり、何に加工する予定だったのか不明でしたが、観察と大正期のカタログなどから、中挿し用の加工なのではないかと考察することができました。

中挿しと加工途中の水晶

参考となる本を調べたり、出土遺物の中から展示する資料を選んだり、解説パネルのデザインや内容を考えたりと、一連の展示に関する作業を経験して展示が完成しました。

今回は実習時間の都合もあり、指導担当学芸員の設定したテーマで、蓄積された調査研究データから展示に使える情報を選択して展示を作り上げていくという内容になりましたが、実習生の個性あふれる展示になったと思います。

(指導学芸員の立場ではこの資料苦労して用意したのに使わなかったの!?という悲しみもありますが、それもまた実習ならでは)

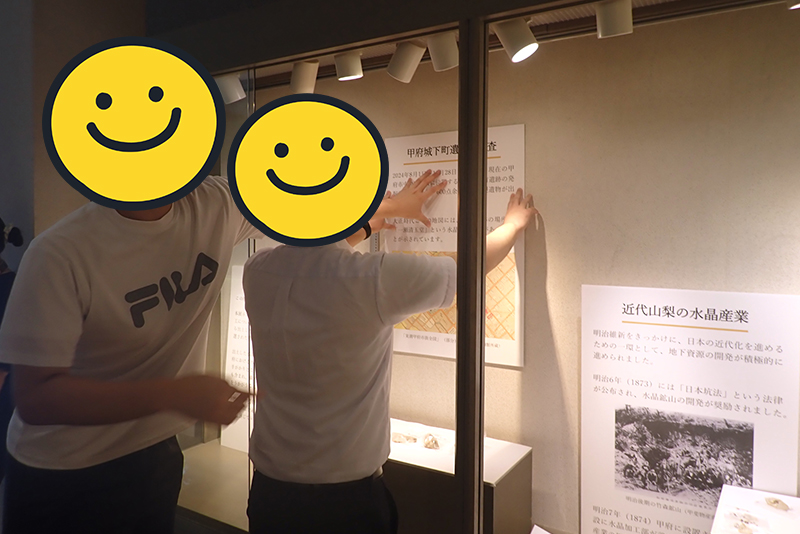

解説パネルの高さを決めている様子

展示期間は9月12日(金)までと短いですが、より多くの方にご来館いただけますと幸いです。